image tirée du rapport WIPP Strategic Vision : 2023-2033

L'enfouissement géologique des déchets radioactifs, présenté comme une solution technique, constitue un défi multidimensionnel qui révèle les contradictions fondamentales de la civilisation industrielle. Ce compte rendu distingue la maîtrise avérée de la gestion des déchets à vie courte (paliers 1-2), basée sur une ingénierie robuste et une surveillance institutionnelle, du défi colossal que représentent les déchets à vie longue (paliers 3-4). Pour ces derniers, la sûreté repose sur un pari géologique et sociétal sur des millénaires, confronté à des incertitudes techniques (abandon de Yucca Mountain), à la faillibilité humaine (incident du WIPP) et à de vifs conflits sociaux.

Au-delà de la technologie, l'enfouissement est analysé comme un rituel de séparation symptomatique d'une « adolescence technologique » qui externalise ses rejets les plus dangereux dans l'espace (le sous-sol) et le temps (le futur lointain), soulevant des questions de justice environnementale et de responsabilité intergénérationnelle. En définitive, la gestion de ce fardeau n'est pas qu'un problème technique mais un miroir de notre devenir, posant une question existentielle : ce legs toxique sera-t-il le signe de notre chute ou le catalyseur inattendu de notre maturité collective ?

L’enfouissement de déchets très toxiques

L’enfouissement de déchets toxiques - chimiques, industriels ou radioactifs - est une pratique clé de la gestion des sous-produits dangereux de l’activité industrielle et technologique, impliquant des dépôts de surface (ex. Cires pour TFA) ou géologiques profonds (ex. WIPP, Cigéo pour HA/MA-VL). Techniquement sophistiquée, cette pratique reflète une tension entre la nécessité de protéger l’environnement immédiat et les défis complexes d’anticiper les impacts sur des échelles temporelles et géologiques. Vue à travers une perspective extraterrestre hypothétique, l’enfouissement peut sembler paradoxal : il protège la surface tout en posant un risque résiduel au sous-sol, minimisé par des formations stables comme l’argile ou le sel. Bien que l’humanité neutralise partiellement certains déchets (ex. retraitement du plutonium à La Hague), les déchets à vie longue restent un défi, géré par des solutions avancées plutôt que par une simple dissimulation.

Cette analyse, structurée selon une progression de dangerosité, explore les sites d’enfouissement à travers leurs dimensions technologiques (barrières, modélisations), idéologiques (éthique, gouvernance), anthropologiques (relation à la Terre), et environnementales (risques résiduels). Les sites sont classés en quatre paliers :

Palier 1 : Déchets TFA (ex. Cires), gérés en surface sur ~100-300 ans.

Palier 2 : Déchets FMA-VC (ex. CSA, Forsmark), gérés en surface ou à faible profondeur sur ~300-500 ans.

Palier 3 : Déchets FA-VL (ex. radium-226), étudiés pour un enfouissement à faible profondeur, avec des défis à long terme (~millénaires).

Palier 4 : Déchets HA/MA-VL (ex. plutonium-239), stockés en dépôts profonds, avec des défis complexes sur des échelles géologiques (~10 000 à 1 million d’années).

Cette approche distingue ce que l’humanité maîtrise technologiquement (paliers 1-2) de ce qu’elle gère avec des solutions avancées mais complexes (paliers 3-4), combinant un aperçu technique, un regard anthropologique, et une perspective exogène. Elle ouvre une réflexion sur les implications pour l’avenir de la Terre, soutenue par des études scientifiques et des mécanismes de gouvernance (ex. AIEA, Andra) pour minimiser les risques à long terme.

Classification des déchets toxiques

Les déchets toxiques englobent :

Déchets chimiques : Solvants (ex. benzène), pesticides (ex. DDT), métaux lourds (plomb, mercure, cadmium), composés organiques persistants (ex. PCB, dioxines).

Déchets industriels : Résidus de procédés industriels, comme les cendres volantes (ex. contenant de l’arsenic) et les boues issues du traitement des eaux usées ou de procédés chimiques (ex. hydrocarbures, métaux).

Déchets radioactifs : Matériaux issus des centrales nucléaires, de la recherche médicale ou des activités militaires, classés selon leur activité (très faible, faible, moyenne, haute : TFA, FMA-VC, FA-VL, HA/MA-VL) et leur durée de vie (courte, <30 ans, ex. tritium ; longue, >30 ans, ex. plutonium-239).

La dangerosité est évaluée selon :

Toxicité immédiate : Effets sur la santé humaine (ex. cancers, troubles neurologiques) et les écosystèmes (ex. contamination des eaux par des radionucléides comme le tritium ou des métaux lourds comme le mercure).

Durée de vie : Période pendant laquelle les déchets restent dangereux, de quelques décennies pour les déchets à vie courte (ex. césium-137) à des millénaires pour les radioactifs à vie longue (ex. plutonium-239). Les déchets chimiques (ex. PCB) persistent indéfiniment sans décroissance radioactive.

Confinement : Efficacité des barrières de protection, comme le béton et les géomembranes pour les paliers 1-2, ou l’argile et le sel pour les paliers 3-4, pour empêcher la dispersion des toxines.

Quelques sites d’enfouissement par palier de dangerosité

Palier 1 : Déchets de Très Faible Activité (TFA) et Faible Toxicité Chimique

Ces déchets, issus de la déconstruction d’installations nucléaires, industrielles ou médicales, présentent une radioactivité proche des niveaux naturels (<100 Bq/g). Leur gestion est bien maîtrisée selon des normes internationales et nationales, avec des impacts limités sur l’environnement et la santé.

Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage (Cires, France) :

Localisation : Morvilliers et La Chaise, Aube, France.

Type de déchets : Déchets TFA (très faible activité, <100 Bq/g), incluant des gravats (béton, plâtre), ferrailles, plastiques, textiles et terres faiblement contaminés par des radionucléides à vie courte (ex. tritium, césium-137).

Technologie : Stockage en surface dans des alvéoles en béton armé, avec des barrières imperméables (géomembranes, couches drainantes) pour limiter les infiltrations. Les déchets sont compactés ou enrobés dans du béton/mortier pour stabiliser les colis et réduire leur volume.

Dangerosité : Faible, car la radioactivité décroît rapidement (demi-vie des principaux isotopes ≤ 30 ans, ex. tritium, césium-137). Les risques chimiques sont minimes.

Impact : Risque résiduel de contamination des sols en cas de fuite, minimisé par des barrières multiples (géomembranes, béton, couches drainantes) et une surveillance rigoureuse par l’Andra.

Maîtrise : Gestion efficace par l’Andra grâce à des normes strictes et une surveillance continue pendant environ 100 ans, suivie d’une phase de mémoire institutionnelle.

Drigg Low-Level Waste Repository (Royaume-Uni) :

Localisation : Près de Drigg, Cumbria, Royaume-Uni.

Type de déchets : Déchets radioactifs de faible activité (LLW), incluant des matériaux de déconstruction (béton, ferrailles), des équipements contaminés (gants, outils), des déchets mous (plastiques, textiles) et des résines.

Technologie : Enfouissement en surface dans des tranchées (déchets historiques) et des voûtes en béton armé (nouveaux déchets), renforcées par des membranes géosynthétiques et recouvertes d’une couche imperméable multicouche.

Dangerosité : Faible, avec une décroissance radioactive significative en 100-300 ans (principalement césium-137, strontium-90).

Impact : Risques limités de contamination des sols et des eaux, minimisés par des barrières multiples. Opposition locale en raison de la proximité des communautés, des transports de déchets et des inquiétudes sur les anciennes tranchées.

Maîtrise : Gestion robuste par LLW Repository Ltd, avec des normes strictes et une surveillance continue, incluant une phase post-fermeture de 100-300 ans pour sécuriser les infrastructures, notamment les anciennes tranchées.

Ces sites montrent une gestion efficace des TFA grâce à des technologies éprouvées, mais soulignent la nécessité de réduire la production de déchets à la source pour limiter la dépendance aux infrastructures de stockage.

Palier 2 : Déchets de Faible et Moyenne Activité à Vie Courte (FMA-VC)

Ces déchets, issus des centrales nucléaires, hôpitaux, industries et recherches, présentent une radioactivité modérée et une toxicité chimique variable. Leur gestion est complexe mais bien maîtrisée selon les normes internationales (ex. AIEA), avec des défis liés à la diversité des matériaux.

Centre de Stockage de l’Aube (CSA, France) :

Localisation : Soulaines-Dhuys, Aube, France.

Type de déchets : Déchets FA-VC et MA-VC (faible et moyenne activité à vie courte), incluant des équipements contaminés (gants, outils, vêtements) et des déchets contenant du tritium (ex. eau tritiée, résines).

Technologie : Stockage en surface dans des alvéoles en béton armé. Les déchets sont conditionnés dans des fûts métalliques ou bétonnés, avec un système (fûts, alvéoles, couverture) conçu pour assurer le confinement pendant environ 300 ans, période après laquelle la radioactivité devient négligeable.

Dangerosité : Modérée, avec un risque limité lié à la migration du tritium (faible radiotoxicité, demi-vie de 12,3 ans), géré par des techniques d’encapsulation et de confinement.

Impact : Risque résiduel de contamination des eaux souterraines en cas de défaillance des barrières, minimisé par des barrières multiples (béton, géomembrane, couche argileuse). Surveillance rigoureuse par l’Andra.

Maîtrise : Bonne maîtrise technologique, avec une surveillance active prévue pour environ 300 ans, suivie d’une phase de mémoire institutionnelle pour assurer la sécurité à long terme.

Forsmark SFR (Suède) :

Localisation : Forsmark, commune d’Östhammar, Suède, environ 50-60 m sous le fond de la mer Baltique.

Type de déchets : Déchets FA-VC et MA-VC (LLW/ILW en terminologie internationale), principalement issus des centrales nucléaires suédoises, de la recherche et de l’industrie médicale.

Technologie : Stockage souterrain dans des cavités rocheuses (gneiss), avec des barrières multiples incluant des conteneurs en acier ou béton, des remblayages en bentonite et des structures en béton.

Dangerosité : Modérée, avec un risque limité lié à la corrosion des conteneurs sur plusieurs siècles, minimisé par des matériaux résistants et des remblayages en bentonite.

Impact : Faible risque de contamination marine, grâce à la stabilité géologique du gneiss, aux barrières multiples (bentonite, béton) et à la surveillance environnementale.

Maîtrise : Gestion avancée par SKB, avec une forte acceptation sociale due à la transparence, l’implication des communautés locales et des études de sécurité rigoureuses. Opérationnel depuis 1988.

Konrad Mine (Allemagne) :

Localisation : Salzgitter, Basse-Saxe, Allemagne.

Type de déchets : Déchets FA-VC et MA-VC (faible et moyenne activité à vie courte), issus de l’industrie nucléaire, de la recherche et du démantèlement des centrales nucléaires.

Technologie : Enfouissement dans une ancienne mine de fer à 800-1 300 m de profondeur, avec des barrières géologiques (couches d’argile) et techniques (conteneurs immobilisés avec du béton, remblayage des cavités).

Dangerosité : Modérée, avec une radioactivité décroissant significativement après 300-500 ans en raison de la courte demi-vie des principaux radioisotopes (ex. césium-137, strontium-90).

Impact : Risque résiduel de migration des radionucléides en cas de perturbation géologique, minimisé par des barrières d’argile, du béton et un remblayage robuste.

Maîtrise : Gestion avancée par la BGE, avec une licence obtenue en 2002 et des travaux en cours pour une mise en service au début des années 2030. Controverses sur la sécurité à long terme, les transports de déchets et l’acceptation publique.

Ces sites démontrent une gestion avancée des FMA-VC avec des technologies robustes, mais posent des défis pour la durabilité à long terme en raison de la dépendance aux infrastructures et à la surveillance continue.

Palier 3 : Déchets de Faible Activité à Vie Longue (FA-VL)

Ces déchets, issus de la déconstruction de réacteurs (ex. graphites UNGG) ou de l’exploitation minière (ex. déchets radifères), combinent une faible radioactivité (<10 kBq/g) avec des demi-vies longues (ex. radium-226, 1 600 ans ; carbone-14, 5 730 ans), rendant leur gestion complexe sur des millénaires. La toxicité chimique est un facteur secondaire gérable par confinement.

Soulaines-Dhuys (Aube, France) :

Localisation : Aube, France. Le Centre de stockage de l’Aube à Soulaines-Dhuys gère les déchets FA-VC et MA-VC, mais les déchets FA-VL (faible activité à vie longue) sont étudiés pour un enfouissement sur un site distinct, non encore sélectionné.

Type de déchets : Déchets FA-VL, incluant des graphites UNGG (contaminés par C-14, Cl-36, tritium, iode-129) et des déchets radifères (radium-226). Ces déchets sont entreposés temporairement chez les producteurs (EDF, Orano, CEA). Volume estimé : ~100 000 m³, majoritairement stockés chez les producteurs.

Technologie : Enfouissement à faible profondeur (10-100 m) en cours d’étude par l’Andra, sans site encore sélectionné. Les recherches progressent lentement en raison de défis techniques (ex. modélisation des isotopes à vie longue) et sociétaux (opposition, acceptabilité).

Dangerosité : Modérée en termes d’activité radiologique, mais élevée en termes de durée de vie (ex. radium-226, 1 600 ans ; chlore-36, 301 000 ans). Les risques radiologiques sont gérables avec un confinement robuste ; les risques chimiques sont minimes.

Impact : Risque potentiel de contamination des sols et eaux sur des millénaires en cas de défaillance du confinement, notamment pour les isotopes mobiles comme le chlore-36. Des barrières multiples (argile, béton) sont prévues pour minimiser ce risque.

Maîtrise : Gestion temporaire sécurisée chez les producteurs, respectant les normes de l’ASN. Aucune solution définitive n’est opérationnelle, mais les études de l’Andra visent un confinement sécurisé sur 10 000 ans.

Les FA-VL posent des défis uniques en raison de leur longue durée de vie, nécessitant des solutions comme l’enfouissement à faible profondeur avec des barrières robustes. Les retards dans la sélection d’un site reflètent des contraintes techniques (ex. modélisation des isotopes mobiles) et sociétaux, soulignant la nécessité de solutions durables et d’une mémoire institutionnelle pour les générations futures.

Palier 4 : Déchets de Haute Activité et Moyenne Activité à Vie Longue (HA et MA-VL)

Ces déchets, issus des réacteurs nucléaires et des activités militaires, sont extrêmement dangereux en raison de leur radioactivité intense et de leurs longues demi-vies (ex. plutonium-239, 24 110 ans). La toxicité chimique est secondaire mais gérable par confinement.

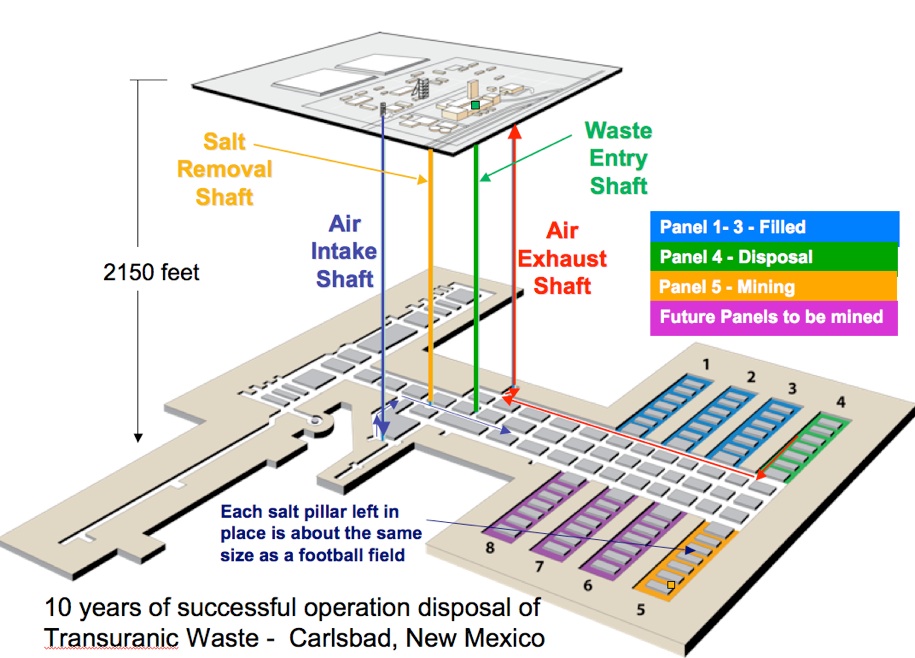

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP, États-Unis) :

Localisation : Près de Carlsbad, comté d’Eddy, Nouveau-Mexique, États-Unis, 660 m sous terre.

Type de déchets : Déchets transuraniens (TRU), incluant des résidus de plutonium et d’américium ainsi que des matériaux contaminés (vêtements, outils, débris) issus des programmes nucléaires militaires.

Technologie : Enfouissement dans des chambres creusées dans une formation saline (Salado), avec confinement assuré par la plasticité du sel, des conteneurs métalliques, et le remblayage des chambres avec du sel broyé, conçu pour 10 000 ans.

Dangerosité : Élevée à long terme en raison des demi-vies longues (ex. plutonium-239 : 24 110 ans), mais modérée en termes d’activité radiologique grâce au confinement.

Impact : Risque faible de contamination des aquifères en raison de l’isolation géologique. L’incident de 2014 (fuite mineure due à une erreur de conditionnement) n’a pas affecté les aquifères.

Maîtrise : Gestion avancée par le DOE, avec des normes strictes. L’incident de 2014 a révélé des limites humaines, mais des mesures correctives (contrôles renforcés, meilleure formation) ont amélioré la fiabilité, bien que des incertitudes subsistent à long terme.

Projet Cigéo (Bure, France) :

Localisation : Près de Bure, Meuse/Haute-Marne, France, 500 m sous terre.

Type de déchets : Déchets HA (~10 000 m³, très radioactifs) et MA-VL (~75 000 m³, incluant coques, embouts et résidus de combustibles irradiés, plutonium).

Technologie : Enfouissement géologique profond dans une couche d’argile (Callovo-Oxfordien), avec des barrières multiples (conteneurs en acier, gaines en béton, argile géologique). Phase pilote prévue vers 2035.

Dangerosité : Extrême, avec des risques de migration des radionucléides sur des centaines de milliers d’années, minimisés par des barrières multiples.

Impact : Risque résiduel de contamination du sous-sol, avec un réseau de galeries couvrant environ 15 km². Opposition locale en raison des risques pour l’agriculture, la santé et des préoccupations éthiques.

Maîtrise : Projet en développement, avec une couche d’argile stable mais des incertitudes sur la réversibilité (récupération des déchets) et la gestion à très long terme.

Yucca Mountain (États-Unis) :

Localisation : Comté de Nye, Nevada, États-Unis, près de Las Vegas.

Type de déchets : Déchets HA proposés (~70 000 tonnes métriques de combustibles usés et déchets militaires, non opérationnel).

Technologie : Enfouissement géologique à environ 300 m de profondeur dans une formation volcanique (tuf), avec des conteneurs en alliage résistant (Alloy 22) et des barrières artificielles (titane, béton), conçu pour 1 million d’années.

Dangerosité : Extrême, avec des risques liés aux séismes et à l’érosion volcanique, bien que considérés comme faibles selon les études mais débattus.

Impact : Opposition massive des communautés autochtones (Western Shoshone), des autorités locales, et des groupes environnementaux, en raison des risques pour l’eau, la santé et les droits territoriaux. Projet suspendu en 2010 pour des raisons politiques, techniques et budgétaires.

Maîtrise : Non maîtrisé, car abandonné après des études approfondies (1980-2010) en raison d’incertitudes géologiques, sociales et budgétaires.

Ces sites reflètent les défis techniques et sociétaux majeurs pour gérer les déchets HA et MA-VL, nécessitant des solutions robustes et une gouvernance à long terme pour minimiser les risques environnementaux et sanitaires.

Analyse multidisciplinaire

Dimension technologique

Les technologies d’enfouissement évoluent avec la dangerosité et la durée de vie des radioisotopes :

Palier 1-2 : Structures robustes en surface (béton armé, membranes géosynthétiques, couches drainantes) pour les déchets TFA (ex. Cires, Drigg) et FMA-VC (ex. CSA, Forsmark, Konrad), adaptées aux faibles risques, avec une surveillance humaine efficace sur 100-300 ans.

Palier 3-4 : Dépôts géologiques profonds (sel pour WIPP, argile pour Cigéo, tuf volcanique pour Yucca Mountain) avec des barrières complexes (acier, béton, remblayage géologique) et une compréhension avancée de la géologie. L’incident de WIPP (2014), dû à une erreur humaine de conditionnement (litière organique inappropriée), montre la vulnérabilité aux erreurs humaines, mais pas aux défaillances géologiques.

Limites : Les barrières artificielles (acier, béton) se dégradent en quelques siècles (<1 000 ans pour l’acier, <2 000 ans pour le béton), mais les barrières naturelles (sel, argile) sont conçues pour assurer la sûreté à long terme (10 000 à 1 million d’années), avec des incertitudes résiduelles bien étudiées (ex. modélisations géologiques).

Dimension idéologique

L’enfouissement reflète une vision utilitaire de la Terre comme espace de stockage pour les déchets, souvent justifiée par des impératifs scientifiques et pragmatiques. Cette approche, soutenue par des décennies de recherche (ex. modélisations géologiques, normes AIEA), contraste avec des philosophies comme l’écologie profonde, qui prône une coexistence harmonieuse avec la nature. Les débats éthiques sur les conséquences à long terme soulignent les tensions entre progrès technologique et responsabilité intergénérationnelle.

Dimension anthropologique

L’enfouissement peut être vu comme une tentative de gérer les résidus industriels en les isolant du milieu humain. Bien que des efforts de recyclage partiel existent (ex. retraitement du combustible à La Hague), les limites technologiques actuelles (ex. transmutation non viable) conduisent à enfouir les déchets les plus dangereux. Cette pratique pose des questions éthiques sur la responsabilité des générations actuelles envers les futures, reflétant un défi à assumer pleinement les impacts de l’industrialisation.

Dimension environnementale

Palier

Risques Environnementaux

Exemples

Palier 1

Risque résiduel de contamination locale des sols et eaux, minimisé par des barrières multiples (géomembranes, béton).

Cires, Drigg

Palier 2

Migration de radionucléides (ex. tritium, césium-137, strontium-90), minimisée par des barrières robustes (béton, bentonite).

CSA, Forsmark, Konrad

Palier 3

Contamination à long terme des aquifères par des isotopes mobiles (ex. chlore-36), minimisée par des barrières d’argile et béton.

Soulaines-Dhuys (FA-VL étudiés ailleurs)

Palier 4

Risque de contamination géologique à long terme, avec des incertitudes sismiques (ex. Yucca Mountain), minimisé par des formations stables (sel, argile).

WIPP, Cigéo, Yucca Mountain

Les impacts environnementaux croissent avec la dangerosité, passant de risques locaux et temporaires (palier 1-2) à des risques géologiques à long terme (palier 3-4). Les sites comme Cigéo présentent un risque résiduel de contamination du sous-sol, minimisé par des barrières multiples (argile, acier, béton) conçues pour des échelles de temps géologiques.

Dimension environnementale et sociale : un double fardeau

L’enfouissement des déchets radioactifs n’est pas un acte neutre. Il impose un fardeau à la fois sur l'environnement et sur les sociétés humaines, dont l'intensité et la nature sont directement proportionnelles à la dangerosité et à la durée de vie des déchets stockés.

Les impacts environnementaux : un risque qui grandit avec le temps

L'impact sur la nature varie d'un risque local et maîtrisé à une menace géologique à très long terme.

1. Le risque principal : la contamination des eaux et des sols

Le principal enjeu environnemental est d'empêcher les radionucléides de s'échapper et de contaminer les ressources hydriques. L'ampleur de ce risque dépend du type de déchet :

Pour les déchets à vie courte (Paliers 1 et 2) : Le risque est local et limité dans le temps. Sur des sites comme Cires ou le CSA, des barrières robustes (béton, géomembranes) et une surveillance sur quelques siècles suffisent à contenir des isotopes comme le tritium ou le césium-137. En cas de défaillance, la pollution serait locale et sa dangerosité diminuerait rapidement avec la demi-vie courte des éléments.

Pour les déchets à vie longue (Paliers 3 et 4) : Le risque est différé et à très long terme. Pour des éléments comme le radium-226 ou le plutonium-239, dont la dangerosité persiste sur des milliers d'années, la protection repose sur la stabilité de formations géologiques profondes (sel à WIPP, argile à Cigéo). Le risque résiduel est celui d'une contamination lente et à grande échelle des aquifères sur des temps géologiques.

2. Les autres perturbations écologiques

Au-delà de la contamination, l'enfouissement a d'autres conséquences :

Impact sur les écosystèmes : Les sites de surface (Paliers 1-2) détruisent des habitats lors de leur construction, bien que cet impact soit limité et souvent compensé (ex. reboisement). Les sites profonds (Paliers 3-4), comme Cigéo, modifient les dynamiques souterraines (flux d'eau, micro-organismes), mais leur impact est jugé minime car ils sont situés dans des formations géologiques pauvres en vie.

Stabilité géologique : Les sites profonds (Konrad, WIPP, Cigéo) sont spécifiquement conçus dans des formations stables pour résister aux séismes et à l'érosion. L'incident de WIPP en 2014 n'a d'ailleurs pas remis en cause la stabilité géologique du site, mais a souligné la vulnérabilité aux erreurs humaines. Le cas de la mine d'Asse II en Allemagne, avec ses infiltrations d'eau, sert de contre-exemple historique pour illustrer l'importance cruciale du choix géologique.

Émissions de gaz : Les sites stockant des déchets contenant du radium peuvent produire du radon, un gaz radioactif dont les émissions sont contrôlées par des systèmes de ventilation.

Les impacts sociaux : une fracture sur les territoires

L'enfouissement de déchets radioactifs est une source majeure de tensions sociales, économiques et éthiques.

1. Inégalités et conflits : la question de la justice environnementale

Les projets de stockage sont souvent perçus comme imposant un fardeau à des communautés spécifiques, créant des injustices :

Inégalités environnementales : Les sites sont fréquemment proposés dans des zones rurales ou à proximité de communautés marginalisées. Le projet de Yucca Mountain, par exemple, a cristallisé cette problématique en menaçant les terres sacrées et les ressources des populations autochtones Shoshones occidentaux.

Conflits fonciers : De même, en Australie, des projets de stockage près d'Olympic Dam ont généré des conflits avec les peuples aborigènes concernant leurs droits fonciers et leur patrimoine.

2. Impact sur la vie des communautés : entre promesses et inquiétudes

L'arrivée d'un site de stockage bouleverse les équilibres locaux :

Dynamiques économiques contrastées : D'un côté, des projets comme WIPP génèrent des emplois et des revenus fiscaux importants. De l'autre, ils peuvent créer une dépendance économique, des cycles de "boom and bust" (croissance rapide suivie de déclin) et une stigmatisation du territoire, affectant potentiellement le tourisme ou la valeur immobilière.

Santé publique et opposition locale : La peur d'un impact sur la santé, même si les risques sont minimisés par la technologie, reste une préoccupation majeure. Les inquiétudes concernant le tritium (faible risque à faible dose) ou le risque résiduel à long terme de sites comme Cigéo nourrissent une forte opposition sociale. Des projets comme Cigéo ou Yucca Mountain sont ainsi devenus des lieux de contestation intense.

Le rôle de la transparence : L'exemple de Forsmark en Suède montre que l'implication des communautés locales et une gouvernance transparente peuvent réduire les tensions, mais cette approche reste plus une exception qu'une norme.

Les impacts environnementaux et sociaux de l'enfouissement révèlent une fracture nette. Pour les déchets à vie courte, les risques sont bien gérés et les impacts principalement locaux. Pour les déchets à vie longue, les incertitudes à très long terme et les profondes tensions sociales soulignent que le défi est autant une question de gouvernance, d'équité et de confiance qu'une simple affaire de technologie.

Prospective : entre les limites de l'enfouissement et la promesse des alternatives

L'enfouissement, bien qu'étant aujourd'hui la solution de référence pour les déchets les plus dangereux, n'est pas une fin en soi. Il représente une réponse pragmatique à un problème complexe, mais ses limites intrinsèques obligent la communauté scientifique et la société à explorer des voies d'avenir.

1. Le défi du temps long : les limites fondamentales de l'enfouissement

La viabilité de l'enfouissement dépend entièrement de l'échelle de temps considérée :

Une solution fiable à l'échelle humaine (Paliers 1 et 2) : Pour les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (TFA, FMA-VC), l'enfouissement en surface ou à faible profondeur est une solution maîtrisée. Grâce à des barrières d'ingénierie robustes (béton, géomembranes, bentonite) et une surveillance institutionnelle continue sur 300 à 500 ans, des sites comme Cires (France) ou Forsmark (Suède) assurent un confinement efficace le temps que la radioactivité décroisse à un niveau négligeable.

Un pari sur la géologie pour l'éternité (Paliers 3 et 4) : Le problème change radicalement de dimension pour les déchets à vie longue (FA-VL, HA/MA-VL), contenant des éléments comme le plutonium-239. Ici, la stratégie repose sur un pari :

Les barrières artificielles (conteneurs en acier, structures en béton) ont une durée de vie limitée, de quelques siècles à moins de 2 000 ans. Elles ne sont qu'une protection temporaire.

La sécurité à long terme (de 10 000 à 1 million d'années) est donc entièrement confiée aux barrières naturelles, c'est-à-dire à la stabilité de la formation géologique choisie (sel à WIPP, argile à Cigéo). Bien que ces barrières soient étudiées en profondeur, un risque résiduel de contamination des écosystèmes pour les générations futures demeure une incertitude fondamentale.

2. Au-delà de l'enfouissement : les alternatives à l'étude

Face à ces limites, plusieurs pistes de recherche sont explorées pour traiter ou réduire les déchets en amont.

La transmutation nucléaire : changer la nature du déchet

Le concept : Utiliser des réacteurs ou des accélérateurs de particules pour transformer les radio-isotopes à vie très longue (comme les actinides mineurs) en isotopes à vie plus courte ou stables.

La réalité : Cette voie, bien que prometteuse, reste au stade expérimental. Des projets comme MYRRHA en Belgique sont en cours de développement, mais la technologie est coûteuse, complexe, et produit elle-même des déchets secondaires. Elle n'est donc pas une solution viable à grande échelle actuellement.

La bioremédiation : s'inspirer du vivant

Le concept : Utiliser des micro-organismes pour dégrader ou stabiliser des polluants.

La réalité : C'est une méthode efficace pour certains déchets chimiques (hydrocarbures, métaux lourds). Cependant, elle est inapplicable pour neutraliser la radioactivité des déchets nucléaires. La recherche se limite à des applications de "bio-immobilisation" (par exemple, des bactéries qui fixent le césium pour l'empêcher de migrer), mais ne détruit pas la radioactivité elle-même.

L'économie circulaire : réduire le problème à la source

Le concept : Diminuer la quantité et la dangerosité des déchets finaux en optimisant le cycle du combustible nucléaire.

La réalité : Cette approche est déjà partiellement mise en œuvre via le retraitement (comme à La Hague, où le plutonium et l'uranium sont extraits des combustibles usés pour être réutilisés). Elle est également au cœur de la conception des réacteurs de 4e génération, qui visent à produire beaucoup moins de déchets à vie longue. Bien que cette voie soit prometteuse à long terme, elle reste limitée : elle réduit le volume des déchets ultimes (HA/MA-VL), mais ne les élimine pas complètement.

La distinction cruciale : ce qui est maîtrisé et ce qui reste un défi

La capacité de l'humanité à gérer les déchets radioactifs n'est pas uniforme ; elle dépend fondamentalement de la durée de vie et de l'intensité de leur dangerosité. On peut distinguer clairement deux niveaux de compétence : la gestion éprouvée des risques à court terme et les défis colossaux posés par les déchets à très longue durée de vie.

1. La maîtrise des risques à l'échelle humaine (Paliers 1 et 2)

Sur des échelles de temps que nos sociétés peuvent appréhender (300 à 500 ans), l'humanité a démontré une gestion efficace et sécurisée des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC) et de très faible activité (TFA).

Une technologie éprouvée : La stratégie repose sur des barrières d'ingénierie robustes, telles que des structures en béton armé, des géomembranes imperméables et des couches d'argile comme la bentonite.

Une gouvernance stricte : Cette approche est encadrée par des normes internationales (AIEA, directive Euratom) et supervisée par des agences nationales spécialisées comme l'Andra en France, qui assurent la transparence et le respect des procédures de sécurité.

Des succès concrets : Des sites comme le Centre de Stockage de l'Aube (CSA) à Soulaines-Dhuys sont des exemples de réussite. Ils confinent de manière sûre des déchets contenant des isotopes à vie courte (tritium, césium-137), avec un risque environnemental jugé minimal. Passé la période de surveillance, leur radioactivité devient négligeable.

2. Les défis du très long terme et de la haute activité (Paliers 3 et 4)

Le défi change radicalement de nature face aux déchets dont la dangerosité persiste sur des milliers, voire des millions d'années. Il s'agit des déchets de faible activité à vie longue (FA-VL), comme les graphites d'anciens réacteurs, et surtout des déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA/MA-VL), contenant du plutonium et des combustibles usés.

Ici, l'humanité ne peut plus parler de maîtrise totale, mais fait face à des obstacles majeurs :

Les incertitudes techniques et géologiques : Le choix d'un site doit garantir une stabilité sur des millénaires. Des risques comme la sismicité (une des raisons de l'abandon du projet de Yucca Mountain) ou la migration lente des radionucléides à travers la roche (une incertitude résiduelle pour Cigéo) compliquent les modélisations à très long terme.

La fragilité des institutions humaines : Aucune civilisation n'a jamais duré aussi longtemps que la demi-vie du plutonium. La gestion de ces déchets repose donc sur le pari que la mémoire du site, le savoir technique et la vigilance institutionnelle seront transmis de manière ininterrompue pendant des centaines de générations, ce qui représente un défi sociologique sans précédent.

Des projets complexes et controversés : Les difficultés sont illustrées par les faits : le projet Yucca Mountain a été abandonné après des décennies d'études ; la sélection d'un site pour les déchets FA-VL en France accuse des retards ; et le projet Cigéo, bien que basé sur une couche d'argile très stable, reste en phase de développement et fait face à des questions sur sa réversibilité et sa gouvernance future.

En somme, si l'humanité excelle dans l'ingénierie et la surveillance des déchets dont le risque s'estompe à une échelle de temps humaine, elle est confrontée à un défi d'une tout autre ampleur pour les déchets "éternels". Leur gestion n'est plus seulement une affaire de technique, mais un pari sur la géologie et une question profonde de responsabilité intergénérationnelle.

Perspectives anthropologiques : le geste de l'enfouissement et le miroir cosmique

Du point de vue de l'anthropologie sociale et culturelle, l'enfouissement des déchets nucléaires transcende la simple gestion technique pour devenir un rituel moderne lourd de sens. Un ethnologue observant nos pratiques ne se demanderait pas seulement comment nous le faisons, mais pourquoi ce geste s'impose à notre imaginaire et ce qu'il révèle de notre rapport au monde, au temps et à la matière.

1. Le geste rituel : une analyse de l'intérieur

L'enfouissement est avant tout un puissant rituel de séparation, obéissant à la distinction classique entre le pur et l'impur. Nous produisons un "objet-tabou" d'une dangerosité quasi éternelle, et, incapables de le purifier, nous procédons à sa mise à l'écart radicale pour préserver notre monde profane du quotidien. Ce geste révèle une cosmologie dualiste : la surface est le lieu du progrès et de la vie, tandis que le sous-sol devient le dépositaire silencieux de notre dette à long terme. Enfin, il pose la question du legs et de la mémoire, nous forçant à nous interroger sur le type d'ancêtres que nous serons, léguant non pas un trésor, mais un fardeau assorti d'une consigne de vigilance éternelle.

2. Le regard exogène : un rapport xéno-anthropologique

Imaginons maintenant le rapport qu'un observateur extraterrestre, doté d'une profonde sagesse et d'une avance technologique considérable, pourrait rédiger sur l'espèce humaine à ce stade de son développement. Son regard, détaché de nos paradoxes et de nos angoisses existentielles, serait probablement empreint d'une forme de perplexité bienveillante.

a) Le rituel du problème différé : un symptôme d'adolescence technologique. Pour une intelligence avancée, l'enfouissement ne serait pas perçu comme une "solution", mais comme un symptôme. Il verrait une espèce qui a maîtrisé la fission de l'atome – une énergie quasi-stellaire – avant d'avoir développé la sagesse correspondante pour en gérer les conséquences. L'acte de cacher ses déchets dans le sol serait interprété non pas comme de l'ingéniosité, mais comme un comportement typique d'une civilisation adolescente : puissante, créative, mais encore incapable de boucler ses propres cycles métaboliques. Elle préfère repousser le problème dans un "ailleurs" temporel (le futur) et spatial (le sous-sol), espérant que l'adulte qu'elle deviendra saura, lui, y faire face.

b) La cosmologie de la conquête : une logique incomplète. L'observateur noterait une cohérence troublante dans notre comportement : nous perforons la Terre pour extraire des ressources, nous la brûlons pour alimenter notre expansion, puis nous la perforons à nouveau pour y ensevelir les scories de cette même expansion. Pour une conscience exogène, qui percevrait peut-être une planète comme un organisme unique et interdépendant, un tel comportement serait le signe d'une conscience non encore unifiée. L'humanité n'aurait pas encore compris qu'elle fait partie de son environnement ; elle agit encore comme une force extérieure qui l'exploite, le modèle et, finalement, l'utilise comme réceptacle final.

c) Une comparaison sur l'échelle cosmique : où se situe l'Humanité ? Dans une bibliothèque galactique des civilisations, la Terre apparaîtrait probablement à un stade critique et bien connu : le "Grand Filtre" de la gestion des externalités. L'observateur pourrait nous comparer :

- Aux "Civilisations-Jardinières", qui, bien avant d'atteindre le voyage interstellaire, ont orienté leur science vers une symbiose parfaite avec leur biosphère, considérant chaque atome de leur monde comme précieux et recyclable.

- Aux "Fantômes de Silicium", des civilisations éteintes dont les planètes portent encore les cicatrices radioactives de guerres ou d'une industrialisation non maîtrisée, un avertissement silencieux pour les nouveaux venus.

- Aux "Transcendants", qui ont résolu ces problèmes en déplaçant leur conscience ou leur métabolisme au-delà des contraintes purement matérielles.

De ce point de vue, notre situation n'est pas exceptionnelle, mais un rite de passage. L'enfouissement est la preuve que nous sommes engagés dans cette épreuve, mais que nous ne l'avons pas encore surmontée.

3. Le fardeau comme catalyseur : l'avenir de l'humanité

Ce "legs négatif" n'est pas nécessairement une condamnation. D'un point de vue anthropologique, il pourrait devenir le mythe fondateur des prochains millénaires. L'humanité future pourrait ne plus se définir par ses conquêtes spatiales ou ses avancées technologiques, mais par sa capacité à devenir la génération réparatrice.

Le défi de devoir un jour "neutraliser les déchets des hommes du passé" pourrait être le catalyseur qui nous manque. Il pourrait forcer l'émergence d'une gouvernance planétaire unifiée, non pas pour conquérir, mais pour guérir. Le savoir nécessaire pour surveiller ces sites, et un jour peut-être pour les démanteler grâce à des technologies de transmutation avancées, pourrait devenir un savoir sacré, transmis de génération en génération comme le plus précieux des héritages.

Ainsi, le fardeau laissé dans les profondeurs de la Terre pourrait avoir deux destins : être la cause de notre chute, le poison latent qui resurgira, ou devenir le moteur inattendu de notre maturité en tant qu'espèce. Il nous obligerait à penser enfin sur le temps long, à développer une éthique de la responsabilité intergénérationnelle, et finalement, à passer de l'adolescence à l'âge adulte sur l'échelle cosmique. La question que l'anthropologue du futur se posera est la suivante : ce fardeau fut-il notre malédiction, ou la clé inattendue de notre sagesse ?

Conclusion : les cryptes de l'éternité, miroir de notre devenir

Toute civilisation se raconte à travers ses monuments. La nôtre, cependant, pourrait bien être définie par les cicatrices qu'elle a choisi d'enfouir. Loin des regards, la décision de sceller nos déchets les plus dangereux dans les profondeurs de la Terre est bien plus qu'une prouesse technique : c'est un acte métaphysique, un miroir tendu à notre modernité qui expose nos contradictions, nos limites et, peut-être, notre avenir.

La maîtrise et l'Humilité : un pacte à deux vitesses

Notre rapport à ce fardeau est double. D'un côté, nous faisons preuve d'une maîtrise qui frôle l'hubris – cette démesure orgueilleuse que les Grecs anciens redoutaient. Pour les déchets dont la dangerosité s'estompe sur une échelle de temps humaine (environ 300 ans), comme les déchets de Très Faible Activité (TFA) ou de Faible et Moyenne Activité à Vie Courte (FMA-VC), nous avons des solutions robustes. Les sites comme le Cires ou le CSA en France sont des forteresses d'ingénierie qui confinent efficacement la menace.

Mais cette confiance se brise face à l'éternité. Pour les résidus ultimes, nos déchets de Haute Activité et à Vie Longue (HA-VL), comme le plutonium dont la dangerosité s'étend sur plus de 24 000 ans, notre techne – notre savoir-faire technique – avoue ses limites. Nous nous tournons alors vers la Terre elle-même. Les projets comme Cigéo en France (dans l'argile) ou WIPP aux États-Unis (dans le sel) ne sont pas de simples "trous" ; ils sont un pari philosophique. Nous confions notre poison à la stabilité ontologique – c'est-à-dire une stabilité qui tient à la nature même de la planète – car nous savons nos propres créations, l'acier et le béton, désespérément éphémères face au temps géologique.

Le rituel de la restitution et le regard exogène

Ce geste révèle un paradoxe anthropologique vertigineux. Notre civilisation s'est bâtie en perforant la Terre pour y prendre des ressources. Aujourd'hui, dans un rituel de séparation inversé, nous la perforons à nouveau pour y rendre le fardeau toxique né de cette même exploitation. La mine, source de notre puissance, devient la crypte de nos cendres maudites.

Vu à travers un miroir cosmique, un observateur exogène y verrait le symptôme d'une "adolescence technologique". Il observerait une espèce capable de libérer une énergie stellaire, mais trop immature pour en gérer les conséquences, préférant différer le problème dans l'espace (le sous-sol) et le temps (le futur lointain). Sur l'échelle des civilisations, l'humanité serait face au "Grand Filtre" : un test critique pour savoir si elle deviendra une "Civilisation-Jardinière", en symbiose avec son monde, ou un "Fantôme de Silicium", dont la planète n'est plus qu'un avertissement radioactif pour les autres.

La fracture humaine et la question de la responsabilité

Cette stratégie viole frontalement le « principe de responsabilité » du philosophe Hans Jonas, qui nous enjoint à ne pas compromettre la possibilité d'une vie future sur Terre. Car le maillon faible n'est pas la géologie, mais la société. L'incident de 2014 au WIPP, causé non par une faille géologique mais par une erreur humaine de conditionnement des déchets, en est la preuve criante. Le vrai risque est notre capacité à oublier, à commettre des erreurs, à voir nos institutions s'effondrer bien avant que la radioactivité ne décline.

De plus, ce choix révèle une fracture sociale profonde. Les projets comme Cigéo à Bure ou le projet avorté de Yucca Mountain aux États-Unis sont souvent imposés à des communautés rurales ou autochtones, transférant le risque physique et symbolique loin des centres de pouvoir qui bénéficient de l'énergie nucléaire.

Du fardeau au catalyseur : quel avenir choisirons-nous ?

En définitive, l'enfouissement n'est pas une solution, mais un aveu : celui que notre capacité à produire dépasse de très loin notre capacité à neutraliser. C'est l'acte d'une civilisation qui a appris à tout transformer, mais pas encore à tout assumer.

Pourtant, ce constat n'est pas une fatalité. Ce fardeau pourrait devenir le catalyseur inattendu de notre maturité. Le défi de devoir un jour "neutraliser les déchets des hommes du passé" pourrait contraindre les générations futures à devenir une "génération réparatrice". Cette mission pourrait forger une gouvernance planétaire solidaire et une éthique de la responsabilité, nous poussant à développer les technologies de demain, comme la transmutation nucléaire, non par désir de conquête, mais par devoir de guérison.

La question vertigineuse posée par ces cryptes n'est donc plus seulement technique ou politique. Elle est existentielle : ce legs toxique que nous scellons dans les veines du monde sera-t-il la signature de notre chute, ou le creuset inattendu de notre sagesse à venir ?

Environmental Protection Agency (EPA). (2024). Search for Superfund Sites Where You Live.

International Energy Agency (IEA). (2021). World Energy Outlook 2021.

Osborn, S. G., et al. (2011). Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(20), 8172-8176.

ANDRA. (2025). Projet Cigéo.

ANDRA. (2022). Classification des déchets radioactifs et filières de gestion.

ANDRA. (2022). Risques liés aux déchets radioactifs.

ASN. (2025). La gestion des déchets radioactifs.

Wikipedia. (2008). Gestion des déchets radioactifs en France.

Council of Europe. (2007). Les déchets radioactifs et la protection de l’environnement.

MR Mondialisation. (2021). Les enjeux du projet d’enfouissement des déchets nucléaires français.

EDF. (2024). Gestion des déchets radioactifs.

Ministère de la Transition Écologique. (2024). Démantèlement et gestion des déchets radioactifs.